Просмотров: 3273

— тяжёлое наследственное заболевание, которое характеризуется главным образом поражением нервной системы.

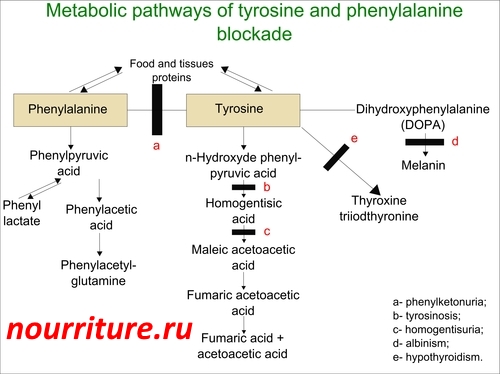

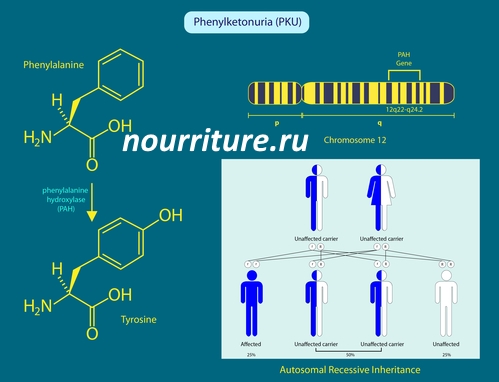

Этиология, патогенез. В результате мутации гена, контролирующего синтез фенилаланингидроксилазы, развивается метаболический блок на этапе превращения фенилаланина в тирозин, вследствие чего основным путём преобразования фенилаланина становится дезаминирование и синтез токсических производных — фенилпировиноградной, фенилмолочной и фенилуксусной кислот. В крови и тканях значительно увеличивается содержание фенилаланина (до 0,2 г/л и более при норме 0,01-0,02 г/л). Существенную роль в патогенезе болезни играет недостаточный синтез тирозина, который является предшественником катехоламинов и меланина. Заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному типу.

Дифференциальный диагноз проводят с внутричерепной родовой травмой, внутриутробными инфекциями.

Лечение. При подтверждении диагноза биохимическими методами необходим перевод детей на специальную диету, с ограничением фенилаланина, что при ранней диагностике гарантирует нормальное нервно-психическое развитие ребёнка. Молоко и другие продукты животного происхождения из диеты исключают и назначают белковые гидролизаты (цимогран, лефанолак, берлофен, гипофенат и др.), которые становятся главными продуктами питания, обеспечивающими потребность в белке. Белковые гидролизаты вводят с фруктовыми и овощными соками, пюре, супами.